前号の「閑居吟」後編では、"連綿"の仕掛けを通し、全五段の各段が、如何 にして有機的に結びつけられているか、調べてゆきました。こうやって楽曲を調べる作業は、作者の思考の過程を逆にたどってゆくことでもあります。一般に創作曲は、作者が音の一つ一つから構成まで入念に練りあげて、その結果生み出されたもので、何となく思いつきでひょいと出て来たのではありません。作者の、「あーでもない、こーでもない」「やっぱこれじゃ駄目だよな、あーもうひとひねり欲しいなぁ」などという思考を経ての完成品です。楽譜に定着された音を調べてゆくと、始めのワンフレーズから、最後の終止音に至るまでの作者の推敲の痕跡に気づく事もありますし、時に、「何でここにこの音なの?」といった謎で頭が占領されたり...これも音楽の一つの楽しみ方(超マニアック?)ではないでしょうか。私も、「フリースタイル・アナリーゼ」の回を重ねて行くうちに、段々、劉天華さんの頭の中の思考回路が少し窺えるようになったみたいな気がしています。

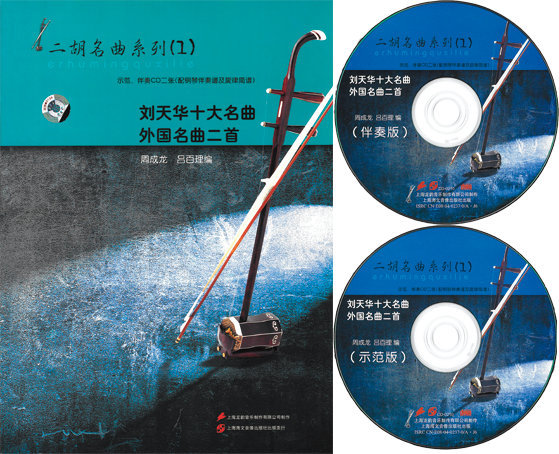

さて、「閑居吟」の楽譜に戻りましょう。今回は、陸華柏版のピアノ伴奏について、もう少し補足したいと思います。なお、楽譜はこれまでと同じ、上海海文音像出版社の「二胡名曲系列(1)劉天華十大名曲・外国名曲二首」(2005年5月第一刷版)を主に参照しています。

続きは本誌をご覧下さい。